核心摘要:

背景:新材料是現代科技發展之本,可降解塑料是新興的塑料新材料。隨著全球對改善環境的訴求越來越強烈,使用生物降解塑料被認為是根治一次性塑料“白色污染”最有效的解決方案。著眼于中國的雙碳戰略目標,生物基生物降解塑料全生命周期排放的溫室氣體總量較低。在此背景下,本報告深入研究可降解塑料行業現狀。

現狀:從性能上看,PLA、PBAT、PHA等生物降解塑料性能接近普通塑料,為替代不可降解塑料創造了條件;從技術上看,PLA生產的中間原料丙交酯技術難以完全突破,限制產能釋放,而PBAT國內生產工藝不受限于國外,產能快速擴張;從應用上看,可降解塑料主要應用在餐飲、醫療和農業等領域。根據艾瑞測算,至2025年,外賣包裝、農膜和醫療領域將會釋放可降解塑料需求494.8億元、72.7億元和0.172億元。

深思:長遠來看,可降解塑料產業發展面臨不確定性:一,可降解塑料的成本高于傳統塑料,靠政策驅動的市場可持續性存在風險,產品的推廣最終取決于產業降本提效的空間;二,國內掌握生物降解塑料技術的企業不多,而且在關鍵環節與國外企業相比仍有較大差異,若后續技術無法突破,存在產能無法按時釋放的風險;三,多數可降解塑料的降解基于工業堆肥集中處理或特定的溫度、濕度、菌類等條件,而實際在使用后,能否有效地收集可降解塑料并滿足降解的環境條件還有待驗證。

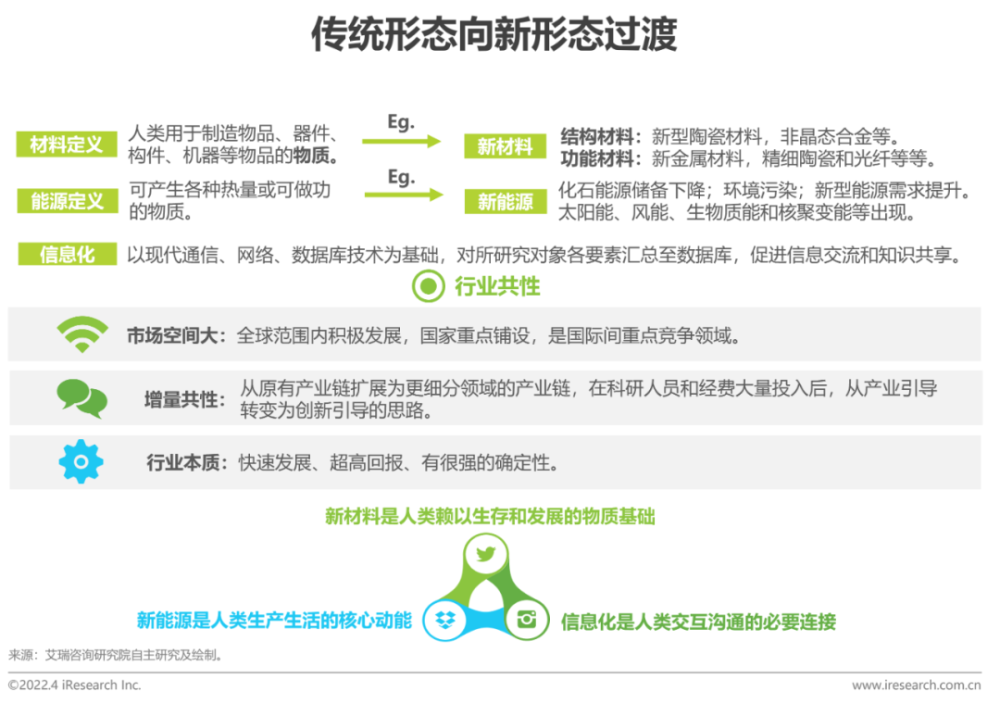

現代科技的三大支柱

新材料 / 新能源 / 信息化

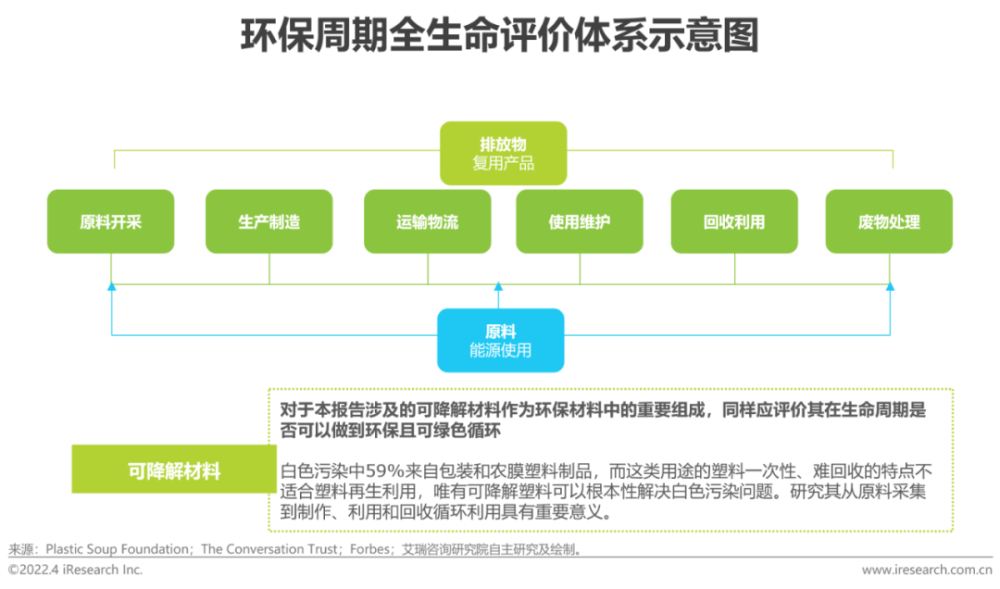

環保全生命周期評價體系

從全生命周期從“流入”到“流出”看材料的循環

評價環保材料并不僅在材料的使用階段,應該涉及材料本身的全生命周期中。包括從原料開采、生產制造、運輸物流、使用維護、回收利用及廢物處理全流程中是否能夠盡量減少對于大環境的污染,減少能源使用等。

原料的來源和使用真正符合合理、綠色的資源消耗;制造環節中可以利用技術生產出友好于環境、人類的無污染產品;運輸和使用的過程中材料符合生態健康、人類健康,以及最后環節的回收再利用和廢物處理做到真正的回到自然中去良性循環,實現真正的全生命周期體系,切實解決白色污染問題。

百年難解的白色恐怖-塑料

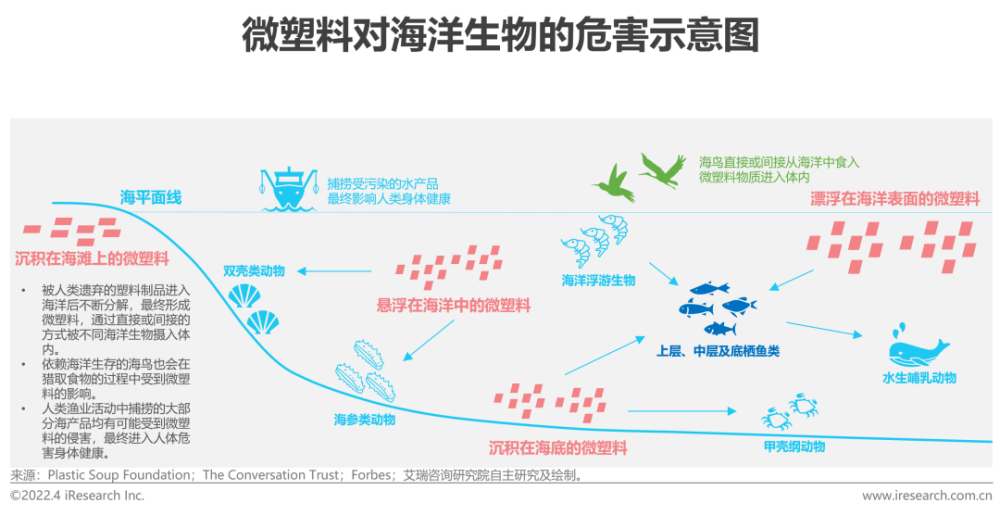

無法降解的塑料制品分解為微塑料侵害動物和人類健康

未被回收處理的塑料袋、塑料瓶和塑料包裝等各種塑料制品在被人類遺棄在陸地上或拋入海洋中后,將不可避免地對自然環境及野生動物生存造成嚴重損害。塑料制品被遺棄后在自然界中逐漸變得易碎并開始緩慢分解,這是由于太陽光照射、氧化、物理摩擦或動物啃食造成的。對不可降解塑料而言,其分解過程將永遠持續進行。塑料碎片的尺寸因不斷分解而變得非常細小,最終成為微塑料形態。

微塑料物質無法降解。由于其尺寸極為細小,因此可能隨著天氣變化、動物啃食等原因發散至大自然的各個角落,即進入到水資源、土壤甚至飄散至空氣中,在對自然環境造成直接污染的同時也會因野生動物及魚類的攝入而影響動物的生存。科學研究證明深海魚類的消化系統中發現有微塑料物質,而消化系統中的微塑料可能移動至肌肉組織中。一些體內存有微塑料物質的魚類是常見的商業化漁捕對象,魚類肌肉組織中的微塑料可能會被人類最終攝入體內。因此不可降解塑料制品不但對自然環境造成嚴重污染,還會以食物鏈移動的形式轉而危害人類健康。

常用可降解材料的性能對比

淀粉基塑料綜合性能最低,生物降解塑料性能接近普通塑料

淀粉基塑料機械性質較差且透明度低,是綜合性能最低的可降解材料。PLA(聚乳酸)、PHA(聚羥基脂肪酸酯)、PBS(聚丁二酸丁二醇酯)、PBAT(聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯)等后發展的可生物降解塑料性能比淀粉基塑料更好。

對不同的下游應用(膜、塑料袋、杯具等),要綜合考量不同材料的耐熱性、機械和加工性能。其中,模量對于材料的軟硬影響較大。從制作硬質產品的需求出發,PLA具備較高的硬度和高透明性,是理想的透明容器、管材制造原料,但耐水解性能不佳;從制造軟質產品的角度,PBAT兼具PBA(聚己二酸丁二醇酯)和PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯)的特性,性能接近傳統石油基塑料,具備較好的延展性和斷裂伸長率,成膜性能突出,PBS與其性能接近。PHA具備良好的降解能力,不要求工業堆肥等苛刻條件。綜合來看,PBAT、PLA等的性能與普通的日用消費級塑料已經比較接近。

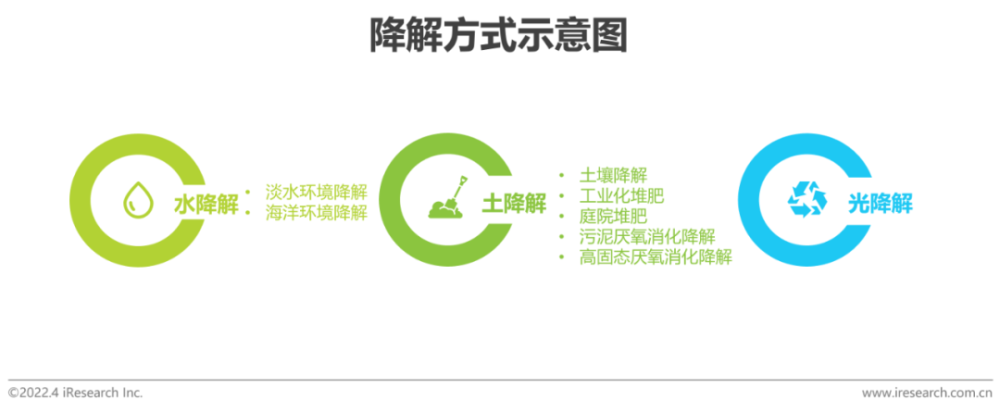

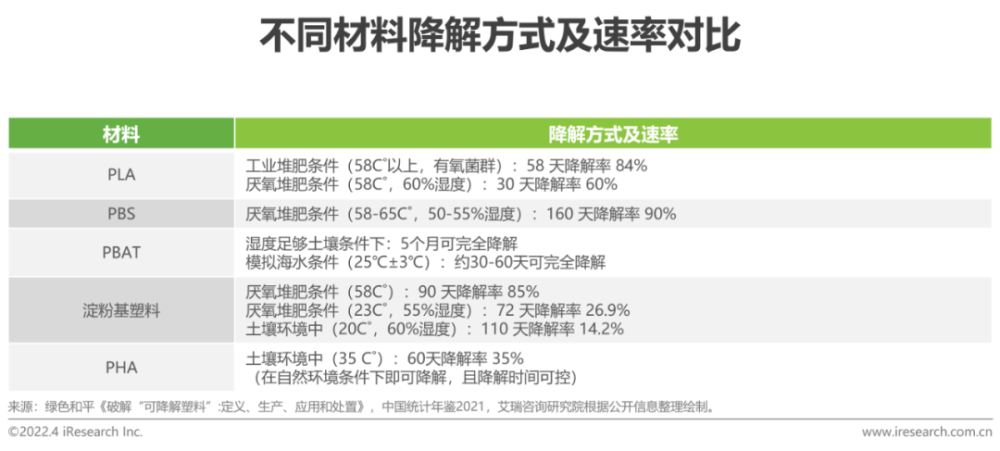

可降解環境條件

可降解材料并不能在自然界中形成天然閉環,只有滿足一定的環境條件才能完全降解。根據外部環境因素進行區分,降解方式主要包括水降解、土降解和光降解,不同方式下的降解時間和條件不同,目前大多數可降解材料需要滿足堆肥條件。

生物降解材料降解環境現狀分析

鑒于原料、結構的不同,在不同的環境條件下不同的生物降解材料降解方式及速率存在差異,這影響環保全生命周期的循環實現及長短,進而影響未來不同材料的使用前景。

根據有關研究顯示,目前市售的一次性生物可降解塑料產品中83%是可堆肥降解塑料,需要在工業堆肥條件下進行降解,例如PLA、PBS等無法在自然條件下實現快速降解。但目前我國可降解材料處于起步階段,堆肥廠等后端處理設施未普及,處理方式仍以填埋和焚燒為主,未實現有效循環。根據《中國統計年鑒2021》,2020年我國城市垃圾清運和處理采取衛生填埋、焚燒、其他三種方式,采取其他方式進行無害化處理的廠數有180座(14.0%),其他方式處理量占比約4.6%,可見我國堆肥處理能力低于4.6%。

家庭堆肥可分散垃圾處理壓力,但其相較于工業化堆肥,規模小、溫度低,工業可堆肥降解塑料在家庭堆肥中不能保證降解。且具有空間需求,在較早鼓勵家庭堆肥的德國,家庭堆肥多在私人花園進行,政府部門也對家庭堆肥最小面積作出要求,這在中國城市是難以大范圍推廣的。家庭堆肥亦存在衛生管理、堆肥原料選擇等技術要求。

不管是工業堆肥還是家庭堆肥,都需在降解前做好有效的分類,這對居民個人的相關知識儲備、認知水平及社會有效的垃圾分類回收系統提出要求,目前我國這兩項都有待改善。

綜上,生物降解材料的后端處理問題將阻礙其未來大范圍推廣,使得全生命周期循環效率低甚至無法實現。

可降解材料的技術發展現狀

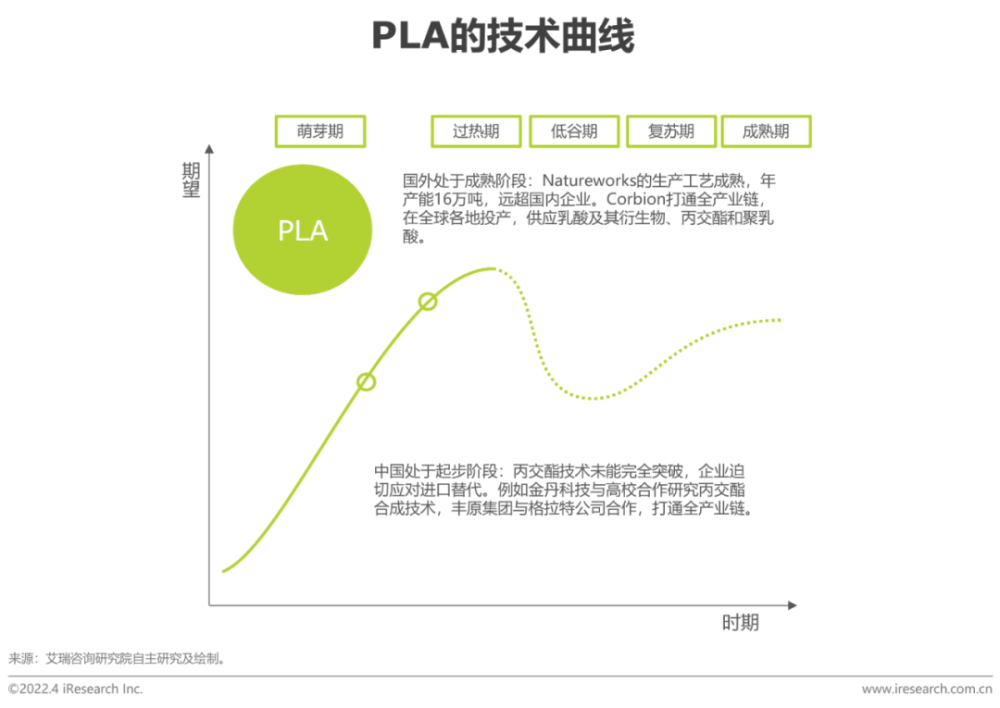

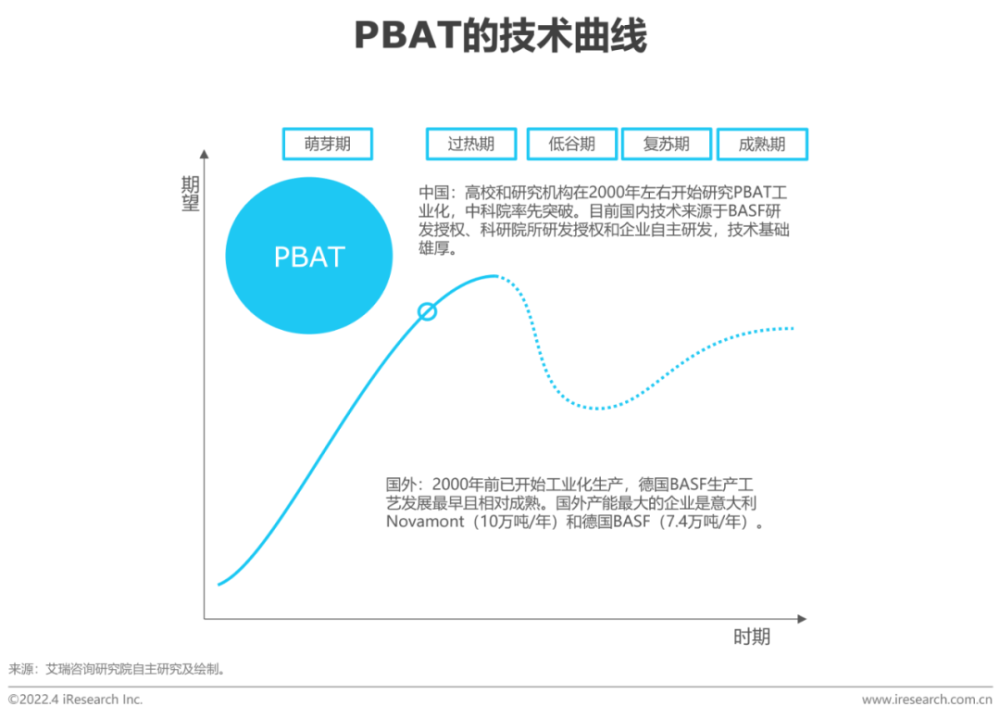

PLA原料丙交酯進口依賴度高,PBAT技術突破推動產能釋放

PLA與PBAT這兩種可降解塑料的相關技術目前已經被部分國家所突破,為大規模投產和應用奠定了初步的技術基礎。

PLA生產壁壘高,主流合成路線—丙交酯開環聚合法目前只有美國Natureworks,荷蘭Corbion和浙江海正三家企業突破,但浙江海正尚不具備丙交酯的產能,因而國內PLA生產的中間原料長期依賴進口,丙交酯技術難以完全突破限制產能釋放。

PBAT最為成熟的技術是德國BASF,國內研究機構及企業自主研發也是技術擴散的主要動力,目前國內生產工藝不受限于國外,甚至處于領先地位,因此產能得以快速擴張。但未來原料供應可能出現緊缺,企業控制成本的能力面臨考驗。

“禁塑令”以來吸管的變化

根據《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,到2020年底,全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管,商家由此開始廣泛使用紙吸管,但消費者普遍反映紙吸管體驗感差的問題,尤其在耐水性上并不適用于飲品行業。可降解、性能好的PLA吸管能夠最大程度上滿足政策和消費者的需求,成為越來越多的商家的選擇。飲品巨頭星巴克推出了獨具特色的由PLA和咖啡渣制成的可生物降解吸管“渣渣管”,率先執行了政策的要求。

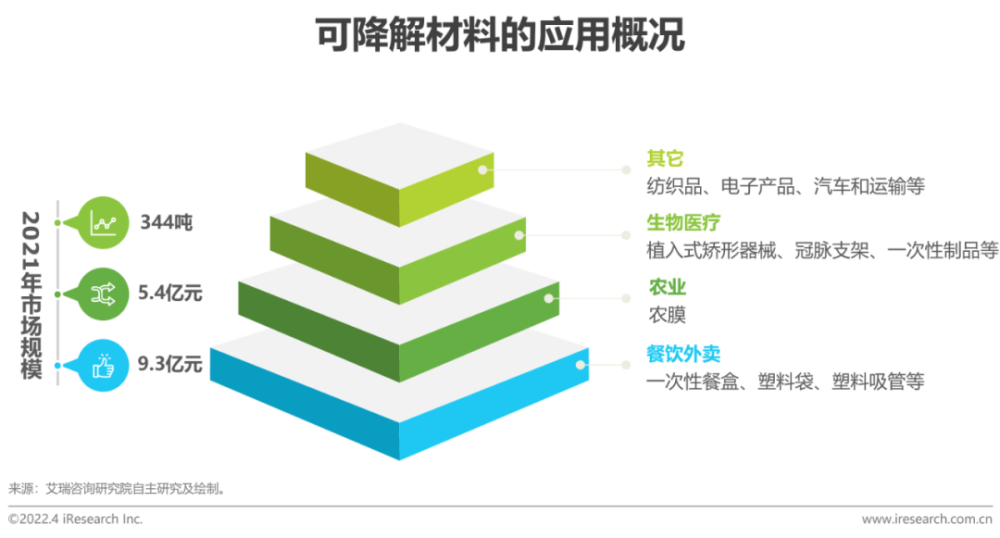

可降解材料的應用概況

主要應用于餐飲外賣、生物醫療、農業等

政策出臺推動可降解材料在下游的應用:在餐飲領域,全國范圍禁止使用不可降解一次性塑料吸管,限制不可降解一次性塑料餐具的使用;在農業領域,禁止生產和銷售厚度小于0.01毫米的聚乙烯農用地膜,鼓勵研發生產使用生物降解薄膜;在醫療領域,重點發展全降解血管支架等高值醫療器械。

性能改良推動可降解材料在下游的應用:PLA具有一定的耐菌性、阻燃性和抗紫外的能力,因此可用于醫用繃帶、一次性手術衣、醫療固定裝置、室外裝置物等方面;PBAT因其良好的延展性和斷裂伸長率而具有較好的成膜性,易于吹膜,在包裝領域和農業領域應用廣泛,已用于一次性餐具、超市購物袋和地膜等。

可降解塑料在生物醫療領域的應用

技術、價格等因素是可降解材料在醫療領域突破的最大難點

可降解塑料在生物醫療領域主要用于一次性醫藥耗材和醫用人體修復材料,以PLA、PHA、PCL為主。但是受限于技術、價格、面對特殊人群(病人)等因素,目前可降解塑料在生物醫療領域的應用遠遠沒有食品、農膜等領域廣泛。我國“十四五”規劃綱要以及《中國制造2025》均提出重點發展全降解血管支架等高值醫療器械,未來可降解塑料在醫療領域的應用有望進一步擴大。

目前可降解塑料在手術縫線方面的應用已經比較廣泛;在植入式矯形器械產品方面,國外早在2010年就已有相關技術;在冠脈支架方面,2019年樂普醫療利用PLA研發的可降解冠脈支架在國內獲批上市,是國內首批研發生產可降解支架的醫療器械公司,標志著我國該領域的研發創新達到國際先進水平。在此之后,山東華安可吸收冠脈支架獲批上市,微創醫療可降解支架Firesorb已進入臨床Ⅲ期。未來在生物醫療領域擴大應用方面,技術突破和價格問題仍是最大難點。

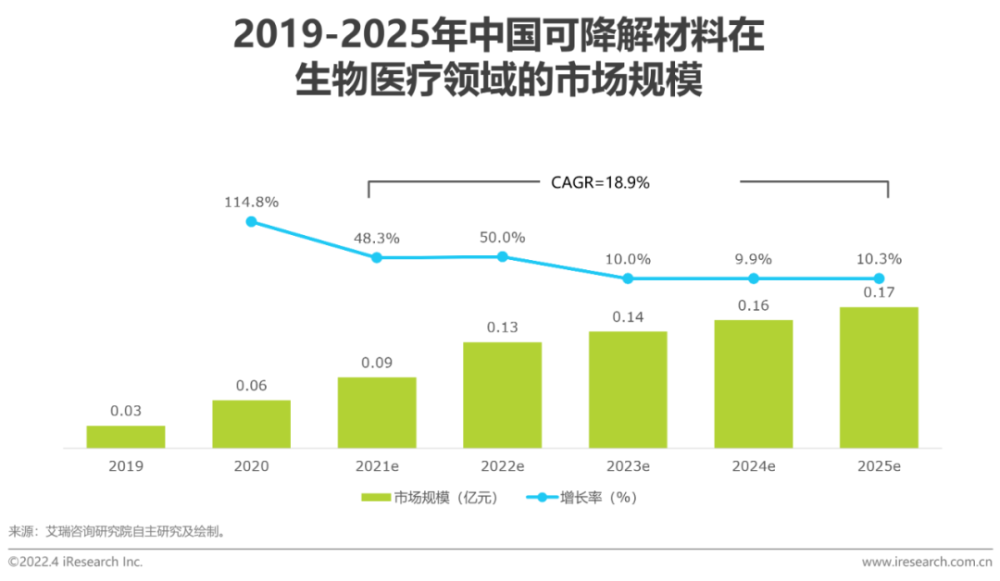

可降解材料在生物醫療領域的市場規模

一次性醫藥制品規模增長,植入式矯形器械滲透率提高

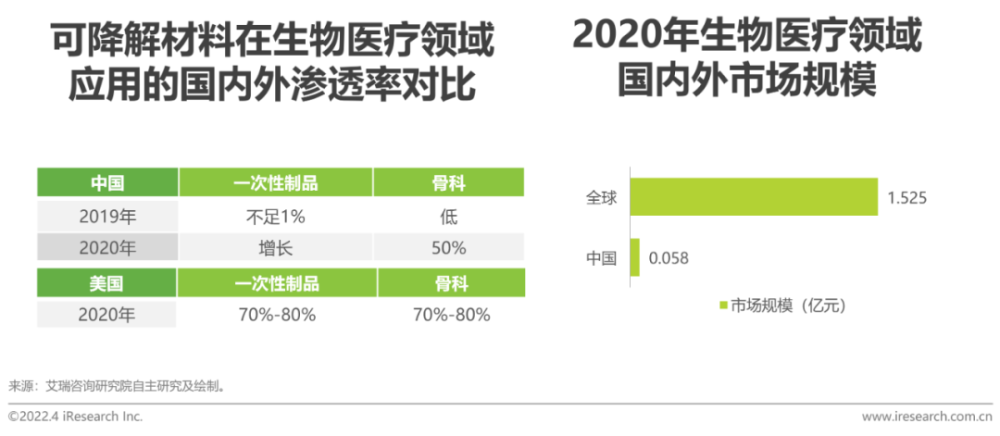

2020年全球可降解塑料在生物醫療領域的市場規模為1.525億元,占可降解塑料總市場規模的0.44%,中國生物醫療領域的市場規模為0.058億元,占可降解塑料總市場規模的0.12%。2019年之前,中國生物醫療領域的市場規模非常低,2019年受國家政策推動,加上疫情影響,檢測盒、試劑盒等一次性醫藥制品的使用迅速增加,2019-2022年市場規模迅速增加。短期內一次性醫藥制品增長潛能較大,從長期來看,植入式矯形器械當前雖增長緩慢,但已逐漸突破技術壁壘進入臨床階段,未來在量產后規模有望大幅提升。

我國可降解塑料在生物醫療領域的市場規模和滲透率都遠低于國外,但2019年國家批準樂普醫療、山東華安等企業生產骨釘、支架等, 2020年可降解塑料在骨科的滲透率迅速增長至50%。

可降解材料在餐飲外賣領域的應用

隨著居民收入水平和消費意愿的增長和城鎮化率的快速提升,餐飲外賣逐漸成為高頻的日常剛需業務,國內用戶規模與訂單規模快速擴張。而國家在餐飲外賣領域持續加碼的禁塑政策也給可降解材料帶來了更為廣闊的應用空間。

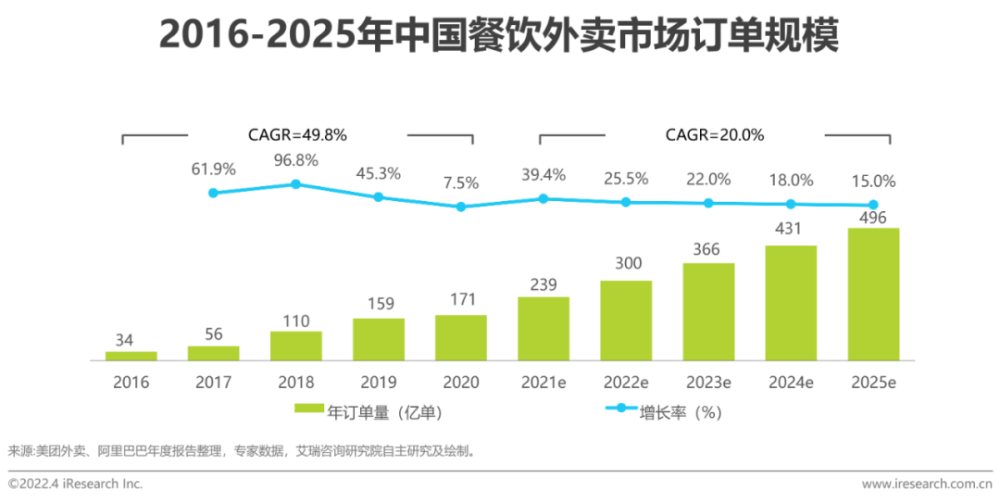

2020年全國餐飲外賣市場總訂單量達到171.2億筆,在疫情的巨大沖擊下仍然實現了7.5%的逆勢增長;2016-2020年的CAGR為37.8% 。根據美團、阿里巴巴年度報告公布的用戶訂單量,我們整理得出了過去五年全國外賣訂單量,結合增長趨勢變化,考慮到近年來增速回落以及市場增長空間的有限性,我們以訂單增速平均每年下降3.5%來預估2022-2025年的外賣訂單量。

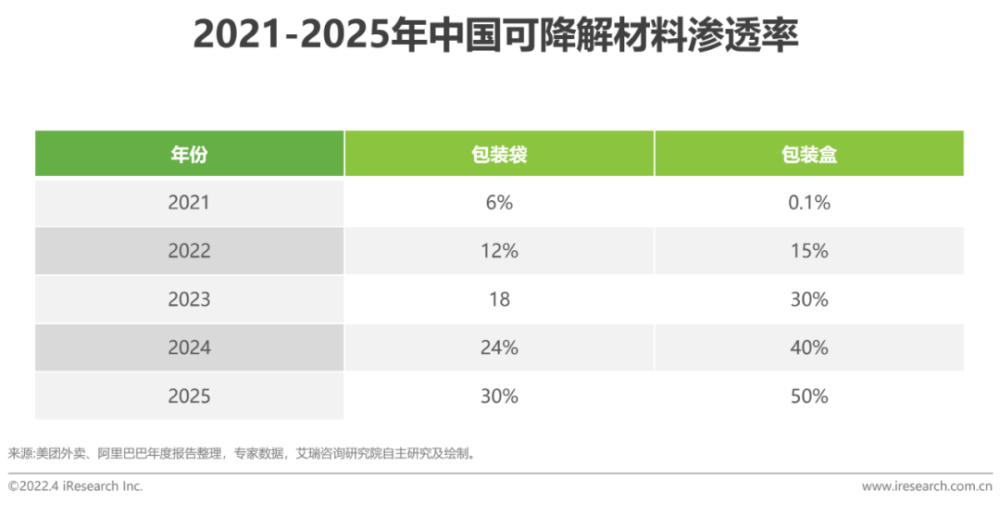

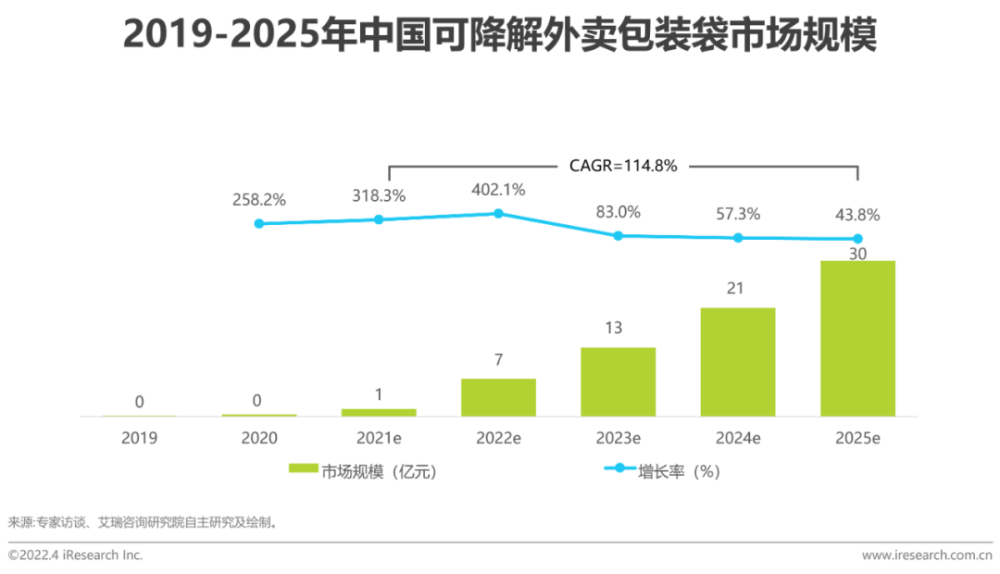

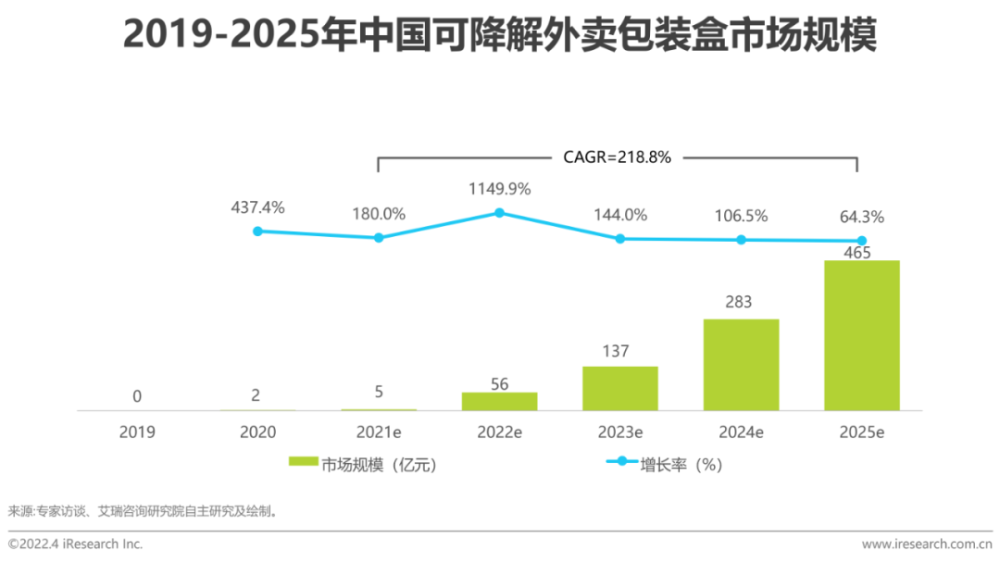

《關于進一步加強塑料污染治理的意見》中提出:到2025年,地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30%。結合國家政策導向和專家意見,我們給出了2021-2025年外賣包裝袋和包裝盒可降解材料的滲透率估計,并通過建立模型獲得了可降解材料在餐飲外賣市場應用的市場規模。成本價根據可降解塑料袋和外賣盒的重量估計,可降解塑料袋0.2元/個,可降解外賣盒0.75元/個,由于技術、原料成本發展變化的不確定性,暫以不變成本估計市場規模。

可降解材料在餐飲外賣領域的市場規模

2021年前行業整體的可降解材料滲透率較低,主要受限于可降解材料的產能和成本問題。前期需要依靠政策推動,2020年1月國家發展和改革委員會發布了《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,宣布到2020年底全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管;到2025年,地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30%。2020年下半年,美團外賣與31家降解類包裝產品企業達成戰略合作,供平臺餐飲商戶選擇,進一步推廣了外賣行業可降解材料的應用。

2021年1月,全國范圍內的不可降解一次性塑料吸管已被全面取代,隨著國家政策的漸進推動和可降解材料行業的不斷發展,餐飲外賣行業的包裝袋、包裝盒采用可降解材料是必然之勢。

得益于國家產業聚集需求,可降解材料的產能提升,2025年外賣包裝袋市場規模有望達29.8億元,同時可降解外賣包裝盒市場規模可達465億元。

可降解材料在日常消費品中的應用

應用于食品、護膚品、快遞等包裝行業

可降解材料 PLA(聚乳酸)和 PBAT(聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯)可應用于日常消費品中。在上游,國內已有金發科技、金丹科技等企業已擁有或未來預計擁有PLA/PBAT產能。可降解塑料可應用于食品包裝(食品袋、超市購物袋、快餐餐具)、快遞包裝(塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋)、化妝品/護膚品包裝等多個日常消費領域中。在下游塑料包裝行業中,部分頭部企業,如永新股份、紫江集團等已著眼于研發生產可降解材料。

可降解材料在農業領域的應用

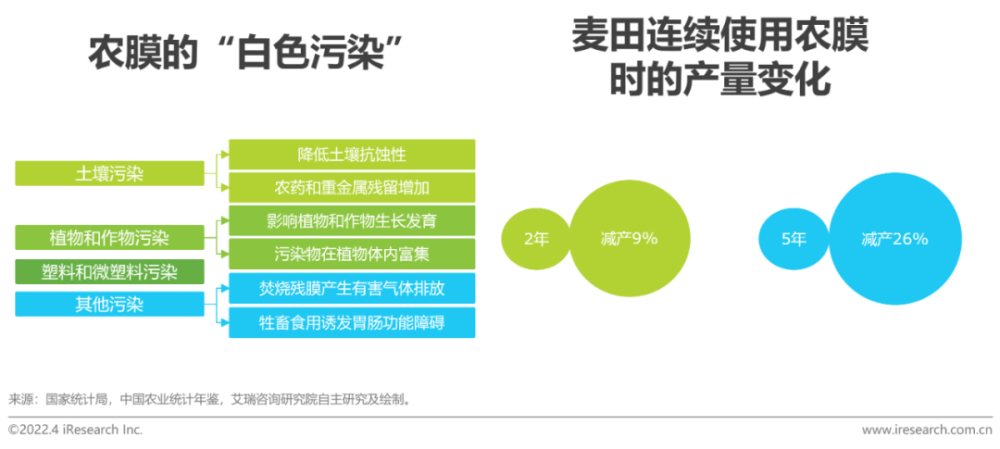

農用殘膜導致污染和減產,可降解材料成為未來替代選項

農用塑料薄膜作為設施農業中重要的生產資料,在促進農業增產和增收方面發揮了重要作用。已有研究表明,使用農膜可將種植作物生產率提升20%~50%。我國農膜使用量巨大且逐年不斷增加,20多年來年使用量已增長近4倍,從1991年的64.2萬噸增長到2017年的252.8萬噸,農膜長期大量使用和缺乏有效的回收處理導致“白色污染”加劇。由于環保本身具有正外部性和公共產品的性質,農業部門主動進行投資的動力不足。但是,農膜的使用不僅會帶來環境問題,還會影響經濟效益。據統計,連續使用農膜2年以上的麥田,每公頃殘留農膜碎片103.5kg,小麥減產約9%,連續使用5年的小麥田,每公頃殘留農膜碎片達375kg,小麥減產26%。而可降解農膜最終降解的產物是二氧化碳和水,可從源頭上治理農膜污染,保障作物產量,因此能夠兼顧環保和經濟利益,具有良好的應用前景。

可降解材料在農業領域的市場規模

2020年9月我國實施《農用薄膜管理辦法》,其中明確提出“鼓勵和支持生產、使用全生物降解農用薄膜”。2022年2月21日,《中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》中央一號文件發布,其中指出,加強可降解農膜研發推廣。在三農問題中提出可降解農膜的研發和推廣,說明了國家政策對綠色農業、環保農業發展的重視。

2021年可降解地膜的試驗及使用量約為1.2萬噸,占地膜總使用量的1%,目前可降解農膜基本處于試驗改進技術階段,滲透率較低,主要劣勢在于其性能問題和性價比較低,可降解農膜當前的技術水平無法滿足全國各地不同的自然條件,在各地應用的效果差異較大,從部分地區推廣到全國推廣尚需一段時間;同時農業生產成本空間小,可降解農膜的價格處于劣勢,在成本居高不下的情況下很難提高替代率。

根據中國塑協農膜專委會、國家農業部的研究,未來幾年內可降解農膜的推廣和應用仍需依靠政策補貼,預計到2025年產能擴大、成本下降,滲透率可達15%。

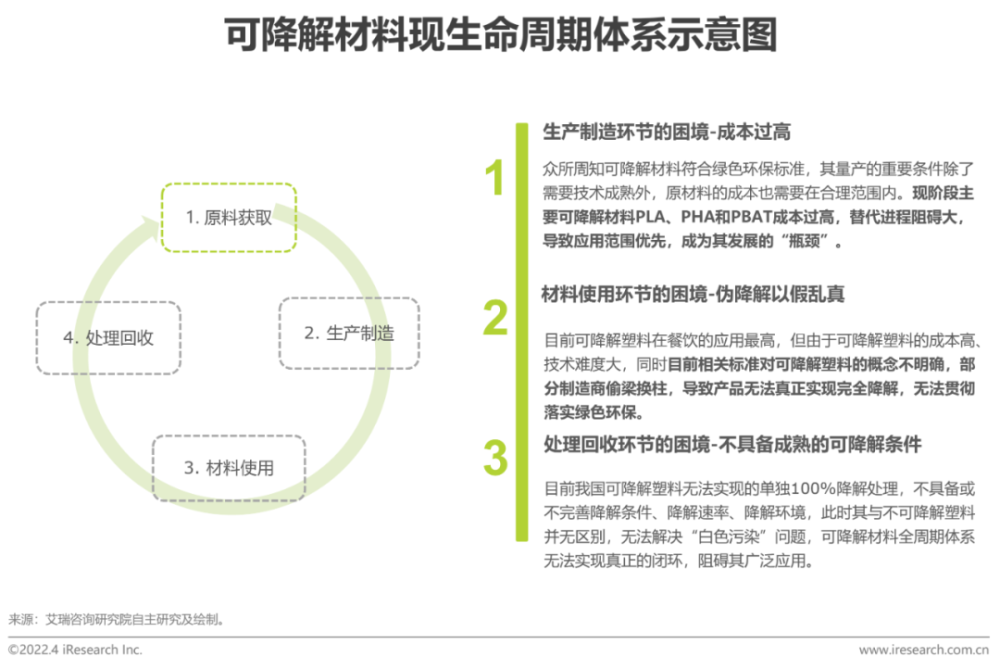

從可降解材料的周期體系中看困境

成本高、偽降解、不具備降解條件是目前發展的主要困境

作為新材料,可降解材料目前在我國的制造、使用的發展之路尚處于起步階段。研究過程中關注各個環節的發展阻礙有利于更加全面的了解整個材料環保周期體系,并且在將來的發展之路中逐一擊破困境,實現真正的良性循環使用、綠色環保發展。

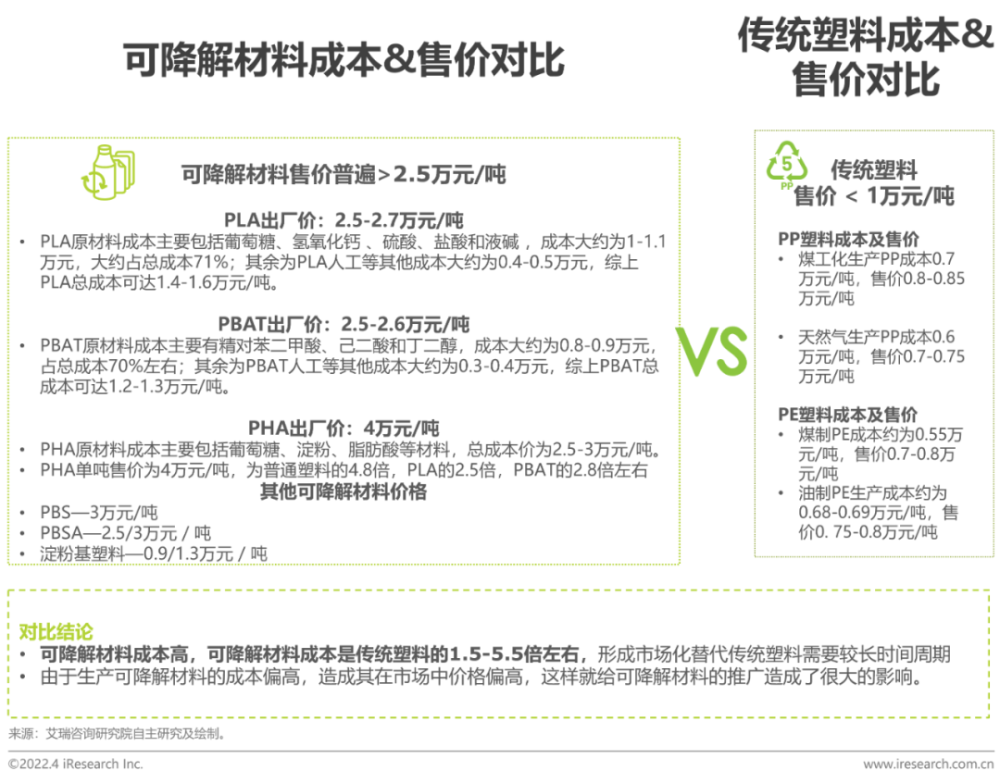

可降解材料制造成本相較于塑料成本高

制造成本較高制約可降解材料的量產和使用

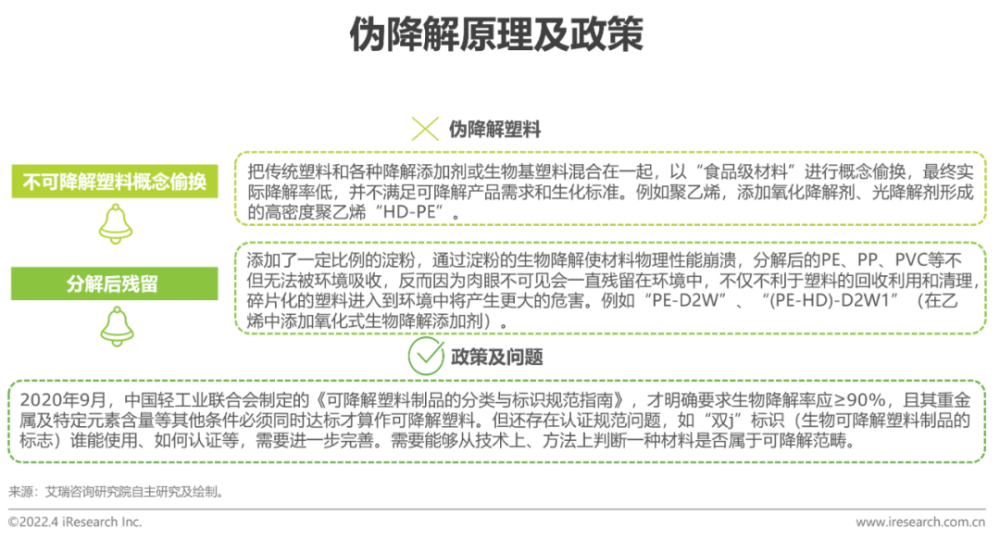

真降解VS偽降解

偽降解塑料或會對環境造成更大危害,阻礙真降解發展

如何判斷一種材料是否為可降解?需要看三個指標:相對降解率、最終產生物及重金屬含量。有一項不達標,嚴格意義上都不能算作可降解材料。目前的偽降解塑料主要有概念偷換和分解后殘留兩大類。產生大量偽降解塑料的主要原因是由于禁塑政策拉動可降解塑料國內需求的穩步增長,目前“禁塑令”僅在塑料吸管上進行全面禁止,國內可降解產能可以覆蓋。未來可降解材料在全部餐飲用具上的逐步鋪開使用,供需關系暫需逐漸匹配,但標準和監管欠缺。加上真正的-可降解材料價格高,商家受利益驅動,消費者識別能力較弱。

目前最好的解決方案是制定統一強制性標準,對可降解塑料產品的生產及銷售環節加強質量監管。雖然2020年已出臺《可降解塑料制品的分類與標識規范指南》,但還需完善。

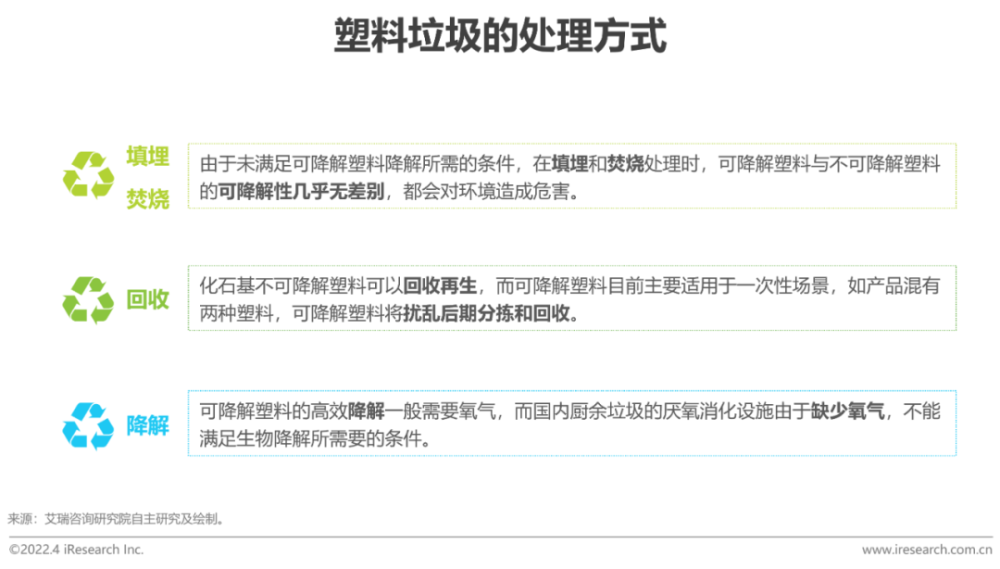

可降解塑料在垃圾處理體系中的困境

可降解塑料與國內的垃圾處理設施系統不兼容

可降解塑料大多無法直接被自然存在的微生物完全降解而成為其他機體的營養,需要滿足一定的降解條件(如堆肥)。而目前國內城市的垃圾分類體系尚未實現可降解塑料的單獨處理,各種塑料均進入焚燒廠,失去了環保意義。

處理塑料垃圾的方式有填埋,焚燒,回收和降解:對于可降解塑料,填埋、焚燒達不到降解條件,此時其與不可降解塑料并無區別,無法解決“白色污染”問題;與可再生塑料不同,目前可降解塑料的一次性應用導致其不適用于回收;可降解塑料大多都依賴堆肥降解,但是若將可降解塑料與濕垃圾一同進行堆肥處理,由于前者的降解速度慢于后者,拖累垃圾處理效率,而將可降解塑料單獨堆肥處理又會成本過高。

趨勢一:技術進步和成本下降

丙交酯技術突破利好PLA生產,產能釋放推動成本下降

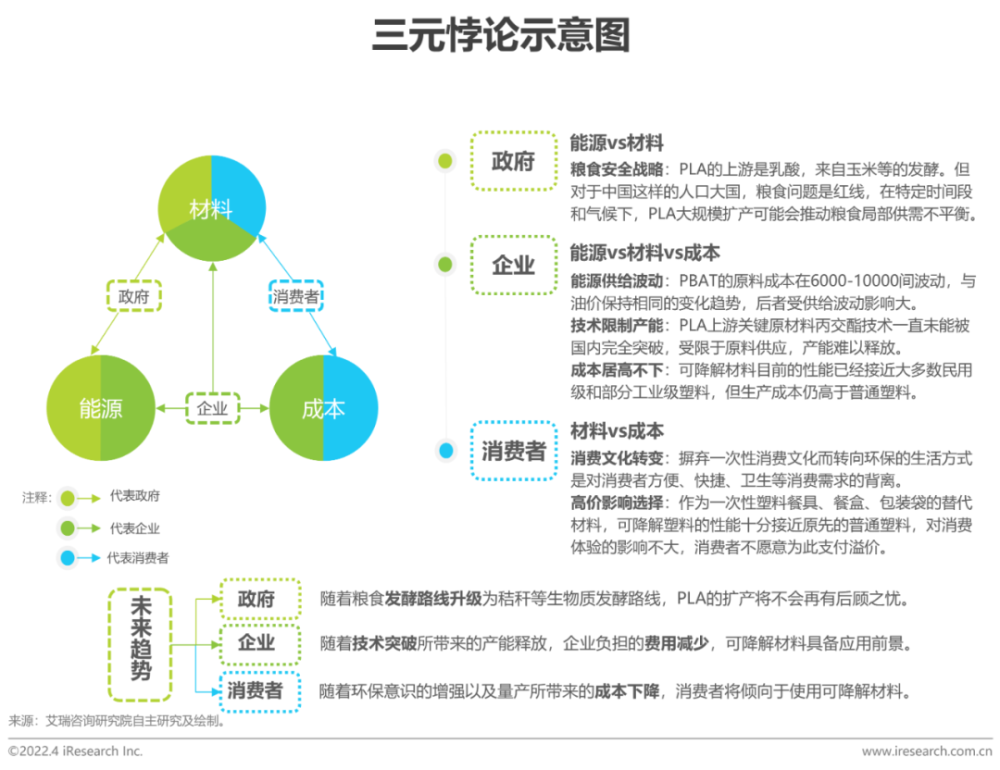

趨勢二:“三元悖論”的破局

能源、材料與成本的選擇存在沖突,技術突破有望解決困境

趨勢三:應用發展逐漸多元化

產能、技術和成本三方的同步優化賦能可降解多樣化應用

趨勢四:未來產能滿足內需和出口

中國可降解的產能不僅供給國際市場,同時滿足國內需求

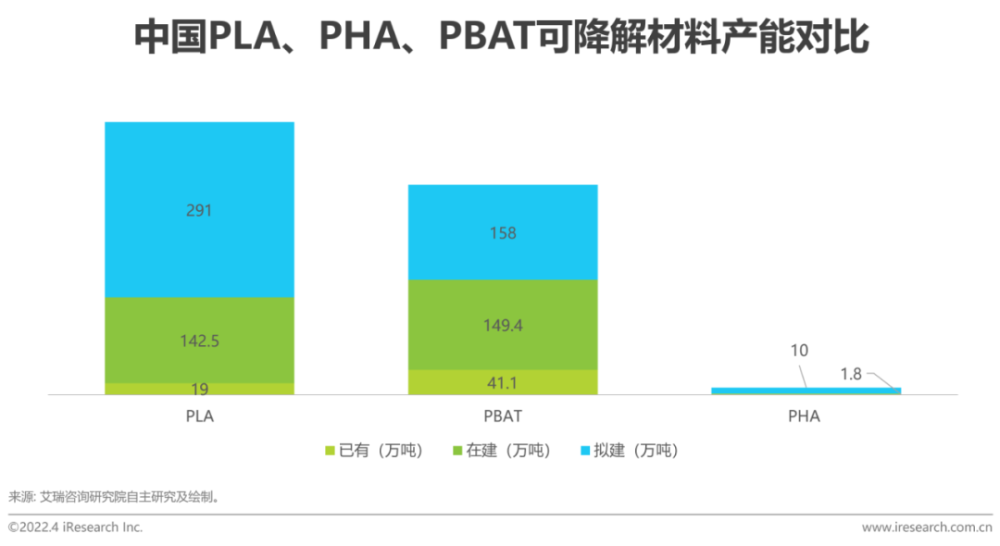

中國可降解材料產能正在進入快速擴張期。根據我們對于52家企業在建或擬建產能進行統計,我國可降解材料產能將會在未來3-5年間達到459萬噸(擬建),尤其是PLA的擬建產能大約可達300萬噸,可以覆蓋目前可降解材料在餐飲市場、農業地膜應用及醫用場景下的需求。

國外應用可降解材料的時間早于國內,在“禁塑令”頒布之前,我國可降解材料需求量小,企業的產能主要用來滿足出口需求。“禁塑令”推進企業在建及擬建率激增,我國可降解材料市場將呈現國內消費和出口需求的二元格局。

原文鏈接:https://new.qq.com/omn/20220415/20220415A01K0T00.html

研發及郵寄地址:中國深圳市坪山區錦繡中路14號C棟4層

公司地址:深圳市坪山區坑梓街道金沙社區金輝路14號生物醫藥創新產業園區10號樓1519(在深圳市坪山區坑梓街道錦繡中路14號深福保現代光學廠區C棟4層從事生產經營活動)

傳真:0755-82928936

郵箱:sales@szpolymers.com